咨詢熱線:83157120

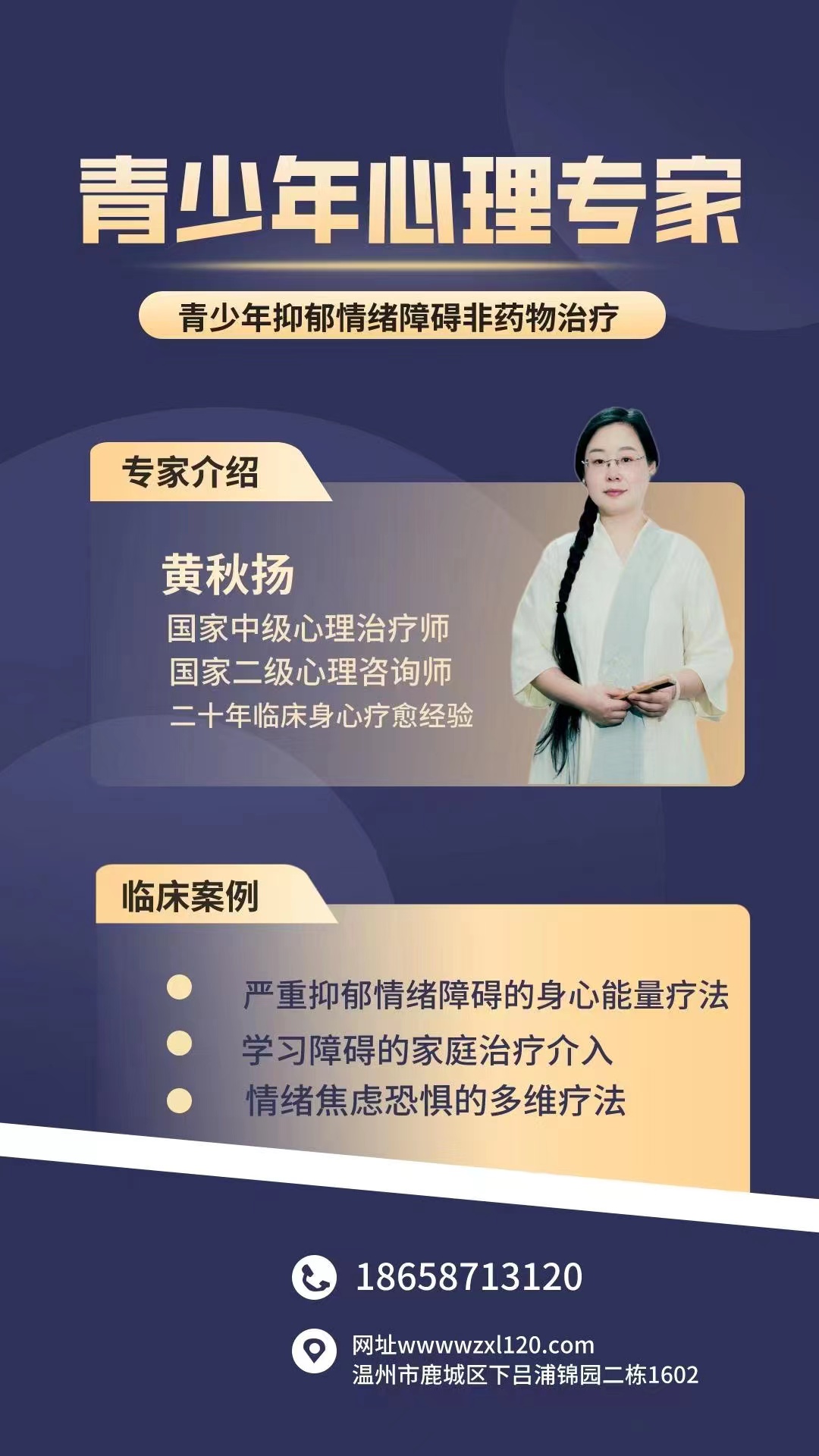

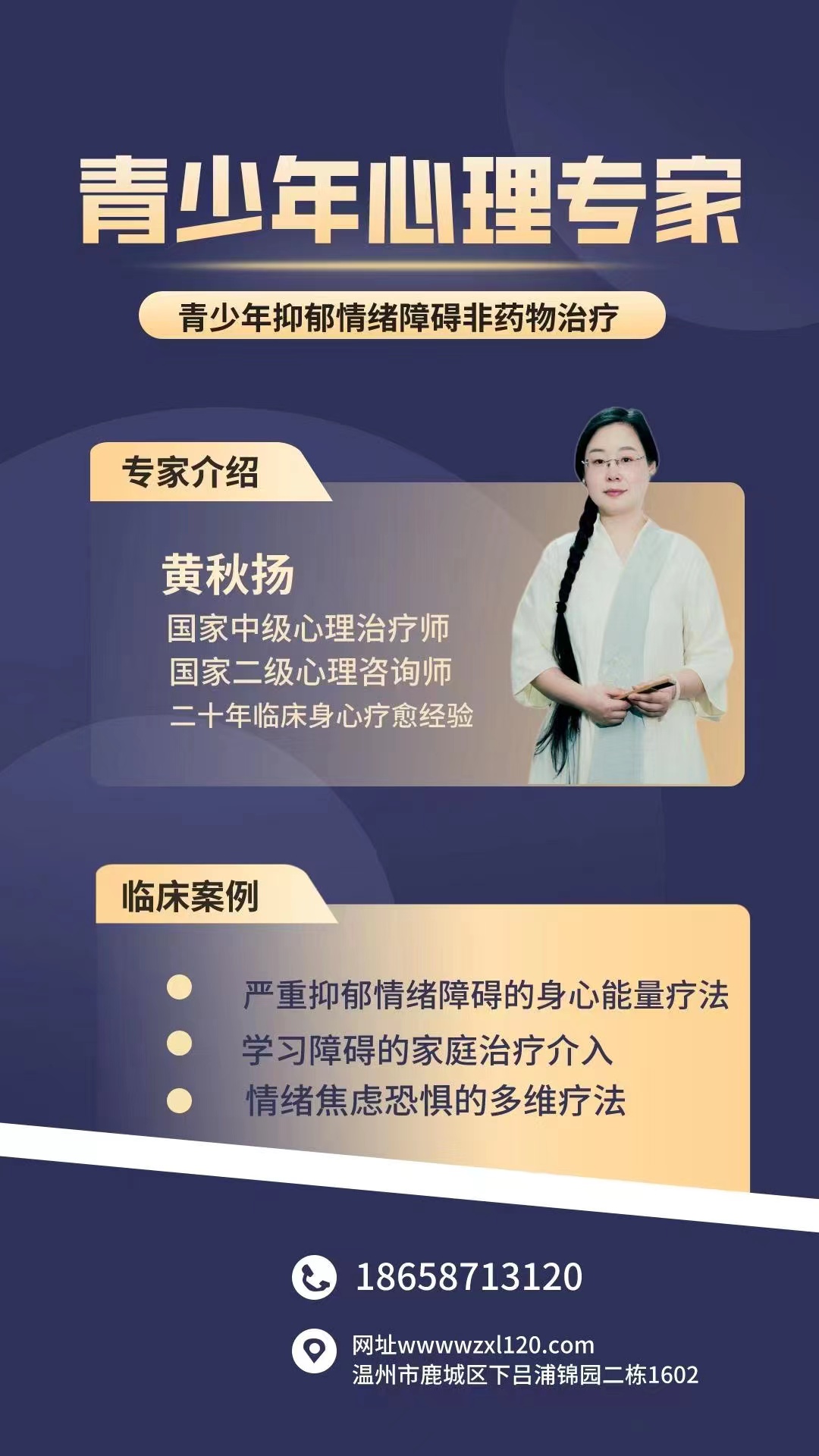

溫州心理治療師黃秋楊 | 情緒失控背后的創(chuàng)傷模式

我們保護自己的方式是什么呢?很多時候,我們習(xí)慣了用已有的認(rèn)知和防御機制應(yīng)對外界。這些防御機制像是一堵墻,看似保護了我們,卻也隔絕了愛與溫暖的流動。

慢慢地,我們的大腦形成了一種堅不可摧的模式,這種模式讓我們無法允許生命中有更多的可能性,也讓我們不愿意聆聽內(nèi)心深處的聲音。于是,我們活得越來越痛苦,越來越糾結(jié)。

最近,我遇到了一位來訪者,她是一位年輕的媽媽,因為孩子的學(xué)習(xí)問題和親子關(guān)系感到困擾。她的孩子即將進入小學(xué),暑假期間,媽媽為孩子布置了一些學(xué)習(xí)任務(wù)。然而,孩子無法按時完成這些任務(wù)時,媽媽就會陷入焦慮和憤怒,甚至情緒失控地指責(zé)、打罵孩子。

事后,她又會陷入深深的自責(zé)和愧疚中。久而久之,親子關(guān)系變得緊張,孩子也變得越來越情緒化。這位媽媽終于意識到,自己的情緒和方式可能出了問題,但她的自責(zé)和痛苦卻讓她更加無力改變。

這種情況在很多家庭中都很常見。父母過于焦慮孩子的學(xué)習(xí),一旦孩子表現(xiàn)不如預(yù)期,父母就會情緒失控,把所有的關(guān)注點都放在孩子身上。而孩子呢?他們感受到的只有壓力和抗拒,于是變得越來越叛逆。這似乎成了一個無解的循環(huán)。

但為什么孩子的學(xué)習(xí)問題會引發(fā)媽媽如此強烈的情緒失控呢?或者說,這份情緒背后,是否隱藏著媽媽內(nèi)心深處未被修復(fù)的創(chuàng)傷和未被滿足的渴望?

在我的咨詢經(jīng)驗中,我發(fā)現(xiàn)很多父母會在孩子身上投射自己童年時期的創(chuàng)傷。比如,這位媽媽可能從小在兄弟姐妹中因為不夠優(yōu)秀而被父母忽視。每次她想要表達憤怒時,父母卻用指責(zé)和嚴(yán)厲回應(yīng)她,最終她只能壓抑情緒,討好父母。然而,她的內(nèi)心卻從未真正接納過這樣的自己。

這些被壓抑的情緒,最終成為她內(nèi)心無法被看見和接納的部分。當(dāng)她看到孩子不按照自己的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)時,內(nèi)心的焦慮和無助被喚醒。她害怕孩子會像自己一樣,成為一個不被認(rèn)可的人。于是,早年的創(chuàng)傷模式被激活,情緒失控便成了她唯一的出口。

其實,孩子的行為只是觸發(fā)了我們內(nèi)心深處未被療愈的部分。如果我們能意識到這一點,就會發(fā)現(xiàn),真正需要被療愈的,是我們自己。通過孩子,我們有機會重新連接那個“受傷”的自己,帶著成年人的意識和智慧,去擁抱那個曾經(jīng)被忽視、被壓抑的內(nèi)在小孩。

我相信自我療愈是一個循序漸進的過程。每一次情緒失控的背后,都是一次與自己對話的機會。當(dāng)我們愿意直面內(nèi)心的創(chuàng)傷,愿意用愛和耐心對待自己時,我們才能真正走出情緒的泥潭,找到內(nèi)心的平靜與力量。

下一篇:沒有了

在您確認(rèn)您的咨詢項目,并與您的咨詢師達成一致后,您可以將費用支付到海之蓮心理咨詢。我們?yōu)槟峁┝遂`活的支付方式:

支付到海之蓮的單位銀行賬戶:

戶名:溫州市海之蓮心理健康咨詢有限公司

開戶行:中國工商銀行溫州教育新村分理處

賬號:120300 680900 0027853

個人銀行快速轉(zhuǎn)賬:

開戶行:農(nóng)業(yè)銀行樂清分行

賬號:62284 8033 02585 19512 收款人黃秋楊

支付寶轉(zhuǎn)賬快捷支付:

賬號:13868730825(黃秋楊)

關(guān)閉

我們的奮斗目標(biāo)是提供國內(nèi)最佳的心理咨詢服務(wù),做最專業(yè)的心理咨詢服務(wù)者。這就要求我們的咨

詢師也是業(yè)內(nèi)最好的。

海之蓮心理咨詢每一天都在期待最棒的您能夠加入我們,投入到服務(wù)于人類心靈的美好事業(yè)中。

中國的心理咨詢事業(yè)正在發(fā)展中,伴隨這社會事業(yè)的發(fā)展,人們對優(yōu)質(zhì)的心理咨詢服務(wù)的需求也將

必然增加。我們非常期待與您的成長同行,一同為人們的最美心靈與幸福生活貢獻力量。

我們對心理咨詢師的基本要求如下:

√真心熱愛心理咨詢行業(yè)與這份神圣的事業(yè)

√取得國家二級心理證書

√自我激勵和自我完善

√特別歡迎本科或研究生是心理學(xué)專業(yè)的

如您認(rèn)同我們的理念,請將您的詳細(xì)簡歷發(fā)送至: 761061986@QQ.COM, 你也可以直接撥打我們的網(wǎng)站電話進行咨詢。